注文住宅と建売どっちがいいかの答え|価格差・割合・向いている人から、後悔しない選び方を徹底解説

※本コラムは、広く一般的な情報提供を目的としており、弊社のサービスに限らず、多くの方にとって役立つ内容を意識して執筆しています。

詳細なご相談や専門的なアドバイスが必要な場合は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

注文住宅と建売住宅のどちらを選ぶべきか迷っている方の中には、「自分に合うのはどちらかを判断したい」「価格や性能の違いを知りたい」と思う方も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、茨城県で和の伝統美と暮らしやすさを追求した住まいを提案している『ノーブルホーム粋(SUI)』が、「注文住宅・建売住宅の向いている人」「価格差・割合・寿命や性能の違い」「それぞれのメリット・デメリット」「後悔しない選び方」まで詳しく解説します。

自由度と費用、将来の資産価値まで考えた理想の住まいづくりの参考に、ぜひ最後までごらんください。

目次

注文住宅と建売住宅の違い|価格差・割合・性能を徹底比較

注文住宅は、土地を選んでから間取りや仕様を一から決められる住宅のことです。

建売住宅は、土地と建物をセットにして販売される完成済みの住宅を指します。

両者にはほかにも大きな違いがあり、理解せずに選ぶと「思ったよりお金がかかった」「希望の間取りが叶わなかった」といった後悔につながりかねません。

まずは、価格差や市場での割合、寿命や性能の違いを整理して解説します。

注文住宅と建売住宅の平均価格差

注文住宅と建売住宅では、建売住宅のほうが価格を抑えやすい傾向にあります。

政府統計の総合窓口や住宅金融支援機構(フラット35利用者調査)の2024年度の調査によると、以下のような価格帯が報告されています。

- 建売住宅の平均価格:3,500万~4,000万円程度

- 注文住宅の平均価格:5,000万~6,000万円前後(土地代を含む)

〈参考〉

・政府統計の総合窓口(e-Stat)>『住宅市場動向調査(2024年)>経年変化比較表(注文住宅)、経年変化比較表(分譲住宅)』

・住宅金融支援機構『フラット35利用者調査>2024年度集計表』

価格差が生まれる2つの主な理由

数字だけを比べると、注文住宅は建売住宅より1,500万円以上高くなる傾向が見られます。

この価格差は「質の差」だけでなく、主に以下の要因から生じます。

| 注文住宅が高くなる理由 |

| ・設計の自由度が高いため、設計費用や建築資材の個別手配コストが発生する ・こだわりに応じたグレードの高い設備を選択しやすく、費用が加算されやすい |

| 建売住宅が安くなる理由 |

| ・規格化された設計であり、材料の大量一括仕入れが可能 ・複数棟の同時施工でコストの効率化を徹底している |

価格はあくまで「参考値」

ただし、提示される価格はあくまで全国平均の参考値と考える必要があります。

特に注文住宅は、土地の形状や取得費用、設備仕様によって取得価格に幅が出やすく、結果として価格差が大きくなるのが特徴です。

大切なのは「初期費用が安いか高いか」だけでなく、長期的な暮らしやすさや将来的な維持管理費まで含めて、総合的に判断することです。

新築住宅市場における注文住宅と建売住宅の割合

日本の新築住宅市場では、注文住宅の方が多数派です。

政府統計の総合窓口「住宅着工統計(2024年度)」によると、新設住宅着工数のうち持家(注文住宅)は218,132戸、分譲戸建(建売住宅)は121,191戸となっています。

この統計から、建売住宅は注文住宅のおよそ半数の水準にあると考えられ、市場全体では注文住宅の存在感が大きいことが分かります。

〈参考〉政府統計の総合窓口(e-Stat)>建築着工統計調査>住宅着工統計>2024年>『工事別、利用関係別、住宅の種類別、建て方別/戸数・件数、床面積』

注文住宅と建売住宅の寿命・性能の違い|耐震性・断熱性・耐久性を比較

寿命や性能では、注文住宅と建売住宅で次のような違いが見られます。

【注文住宅の特性】

- 地盤調査の結果を踏まえて設計でき、地域特性に応じた耐震性を確保しやすい

- 適切なメンテナンスで寿命を延ばしやすく、維持管理費を抑えられる

- 断熱材の性能を選べるため、ZEH基準や長期優良住宅基準などを満たしやすい

【建売住宅の特性】

- 国の基準を満たした標準的な仕様で、安定した品質が特徴

- 断熱・耐震性能自体が向上しており、20年・30年先も安心して住める物件が増加

- 定期的な点検や修繕を行えば、注文住宅と同様に長く住み続けられる

寿命や性能の違いは「自由度を活かしつつ性能を高めたいか」「基準を満たした安定的な仕様を重視するか」という選択になります。

両者とも適切なメンテナンスをすれば、長期的に安心して暮らすことが可能です。

建売住宅と分譲住宅との違い

建売住宅と分譲住宅は、多くの場合「分譲住宅」が建売住宅を含む広い概念として使われます。

特に、分譲地に複数棟をまとめて建てて販売される形態を指します。

分譲住宅の価格が相対的に安いのは、質の問題ではなく、規格化・一括仕入れ・同時施工などの効率化と規模のメリットによるものです。

注文住宅と建売住宅のメリット・デメリット|資産価値や売却時の違いも解説

住まい選びでは「今現在の暮らしやすさ」と「将来の資産価値」の両方を考えることが欠かせません。

どちらを選ぶかで、費用や自由度だけでなく、売却する際の価値にも違いが出てきます。

注文住宅のメリット・デメリット|自由度が高い反面、価格は高め

注文住宅のメリット・デメリットは、主に以下のとおりです。

| メリット | デメリット |

|---|---|

| ・間取りやデザインを自由に決められる ・断熱性や耐震性を高められる ・ライフスタイルに合わせて柔軟に設計可能 | ・費用が高くなりやすく、予算オーバーのリスクがある ・工期が長く、早く住みたい人には不向き ・個性的なデザインは売却しにくい場合がある |

このように、注文住宅は「理想を叶える自由」と「コストや資産価値への注意」が表裏一体です。

注文住宅の魅力を最大限に活かすには、将来を見据えた計画を立てることが重要です。

建売住宅のメリット・デメリット|資産価値を保てるが、自由度は低め

建売住宅のメリット・デメリットは、主に以下のとおりです。

| メリット | デメリット |

|---|---|

| ・価格が明確で予算計画を立てやすい ・完成済みなのですぐに入居できる ・分譲地に統一感があり、資産価値が安定しやすい | ・標準仕様が多く、自由度が低い ・細かい要望は反映できない ・ほかの物件との差別化が難しい |

このように、建売住宅は「早く入居できる安心感」と「自由度の制限」という両面があります。

ライフスタイルに合っていれば、長く快適に暮らせる住まいだと言えます。

注文住宅と建売住宅、自分にはどっちが正解か|向いている人の特徴

家づくりには「唯一の正解」がないため、どちらにするべきか悩むのは自然なことです。

ここからは、注文住宅と建売住宅それぞれの向いている人の特徴を紹介します。

注文住宅が向いている人

注文住宅は、主に以下のような方に向いています。

- 自分だけの間取りやデザインに強いこだわりがある方

- 二世帯住宅や在宅ワーク用スペースなど、特別な条件を必要とする方

- 断熱性や耐震性を高め、将来的な資産価値を自ら作り込みたい方

- 打ち合わせや検討に十分な時間をかけられる方

- 初期費用が上がっても、長期的な快適性や光熱費削減を重視したい方 など

実際に「子育てを見据えて収納を増やしたい」「将来の介護に備えてバリアフリーにしたい」といった具体的なご希望を持つ方には、自由度の高い注文住宅が選ばれています。

建売住宅が向いている人

建売住宅は、主に以下のような方に向いています。

- できるだけ予算を抑えたい方

- 完成済みの物件を見て決めたい方

- 標準的な間取りで十分に満足できる方

- 転勤やお子さまの進学など、入居時期が決まっている方

- 購入までの手続きをシンプルにしたい方 など

「完成した家を見て安心して選びたい」「できるだけ早く新生活を始めたい」というニーズに応えやすく、実際にこの理由で建売住宅を選んでいる方も多く見られます。

自由度は低いものの、シンプルなプロセスと明確な費用感が評価されており、効率性を重視するご家庭に適したスタイルです。

茨城県でライフスタイルに合った住まいを建てたい方は、ノーブルホーム粋(SUI)へぜひご相談ください。

憧れをかたちにする自由設計の注文住宅はもちろん、動線やデザインに工夫を凝らした建売住宅もご用意しています。

注文住宅と建売住宅の中間的な選択肢「セミオーダー住宅」

最近では、セミオーダー型の住宅も注目されています。

セミオーダー住宅とは、あらかじめ用意された基本プランをベースにしつつ、キッチンや外観、間取りの一部を自分好みにアレンジできる住宅のことです。

主に、以下のような特徴があります。

- 注文住宅ほどコストや工期がかからない

- 建売住宅よりも個性を取り入れやすい

- 「予算と自由度のバランス」を重視できる

完全な注文住宅ほどの自由度はありませんが、建売住宅よりは自分らしさを反映できます。

「完全な注文住宅は難しいけれど、建売住宅だと物足りない」という方に、セミオーダー住宅はちょうど良い中間的なスタイルです。

後悔しないために知っておきたいこと|知恵袋サイトで見られる体験談

住まい選びでは、より多くの体験談を聞きたいという方もいらっしゃいます。

口コミサイトで実際の体験談を見てみると、建売住宅・注文住宅のどちらを選んだ場合でも、後悔の声は存在します。

【建売住宅で多い後悔の声】

- 「収納が思ったより少なく、荷物が収まらない」

- 「日当たりが悪く、冬場は部屋が寒い」

- 「隣家との距離が近く、プライバシーが気になる」など

【注文住宅で多い後悔の声】

- 「打ち合わせに時間がかかり、想像以上に疲れた」

- 「こだわりすぎて予算をオーバーしてしまった」

- 「完成してみると、思ったほど住みやすくなかった」など

これらは住宅そのものの欠陥というよりも、事前の確認や検討が不十分だったことに起因します。

例えば建売住宅では、収納力・採光・敷地条件、注文住宅では予算管理・設計内容・生活動線をあらかじめ意識しておくことで、後悔を防げます。

体験談は、家づくりで気をつけるべき視点を教えてくれる、貴重な材料として参考するのがおすすめです。

ノーブルホーム粋(SUI)の和モダンな住宅実例|注文住宅・建売住宅

注文住宅と建売住宅、それぞれの実例を見て比較したいという方も多く見られます。

ここからは、和の伝統を大切にしながら現代的な暮らしやすさを追求する、ノーブルホーム粋(SUI)の住宅実例を紹介します。

工夫を凝らした住まいを取り上げ、住まいの魅力を具体的にお伝えします。

注文住宅の外観実例

こちらは、落ち着いたダークカラーの外観に、温かみのある木格子がアクセントになった外観の実例です。

広いウッドデッキは室内の床色と統一され、内と外がつながるような開放感を演出しています。

〈関連ページ〉間取りの工夫でウッドデッキのプライバシーを高めた家

ウッドデッキの実例、メリット・デメリットは、こちらの記事をご確認ください。

〈関連ページ〉リビング続きのおしゃれなウッドデッキ事例|繋がりをフラット・段差ありにする場合のメリット・デメリット

こちらは、現代的でありながら温かみのあるたたずまいが特徴の外観の実例です。

シャープな印象に木柱や深い軒が加わることで、ほんのりと和の雰囲気が漂います。

〈関連ページ〉趣味を楽しむコの字の和モダン住宅

軒の深い家についての詳細は、こちらの記事をご確認ください。

〈関連ページ〉軒の深い二階建ての家・平屋の外観|モダンでおしゃれな外観デザインのポイント、メリット・デメリットを解説

注文住宅の内装実例

こちらは、無垢材の温もりを感じる床や建具が、和の上質さを醸し出す内装の実例です。

リビングには小上がりの畳スペースを設け、くつろぎの時間やご家族の集まりに活用できます。

〈関連ページ〉庭とアプローチでお客様を楽しませる家

和モダンの家の内装についての詳細は、こちらの記事をご確認ください。

〈関連ページ〉おしゃれな和モダンの家・内装実例|レトロでかっこいい部屋の作り方、コーディネートのポイントを解説

こちらは、北欧風に寄せながら、木の質感を生かした内装が印象的な実例です。

キッチンカウンターに使われた一枚板は和の趣を添えつつ、北欧風の世界観と心地よく融合しています。

〈関連ページ〉深い軒が外とつながる家

かっこいい和モダンのリビングの実例は、こちらの記事をご確認ください。

〈関連ページ〉かっこいい和モダンのリビング実例|レトロ・ナチュラル・北欧風など和モダンコーディネートの作り方

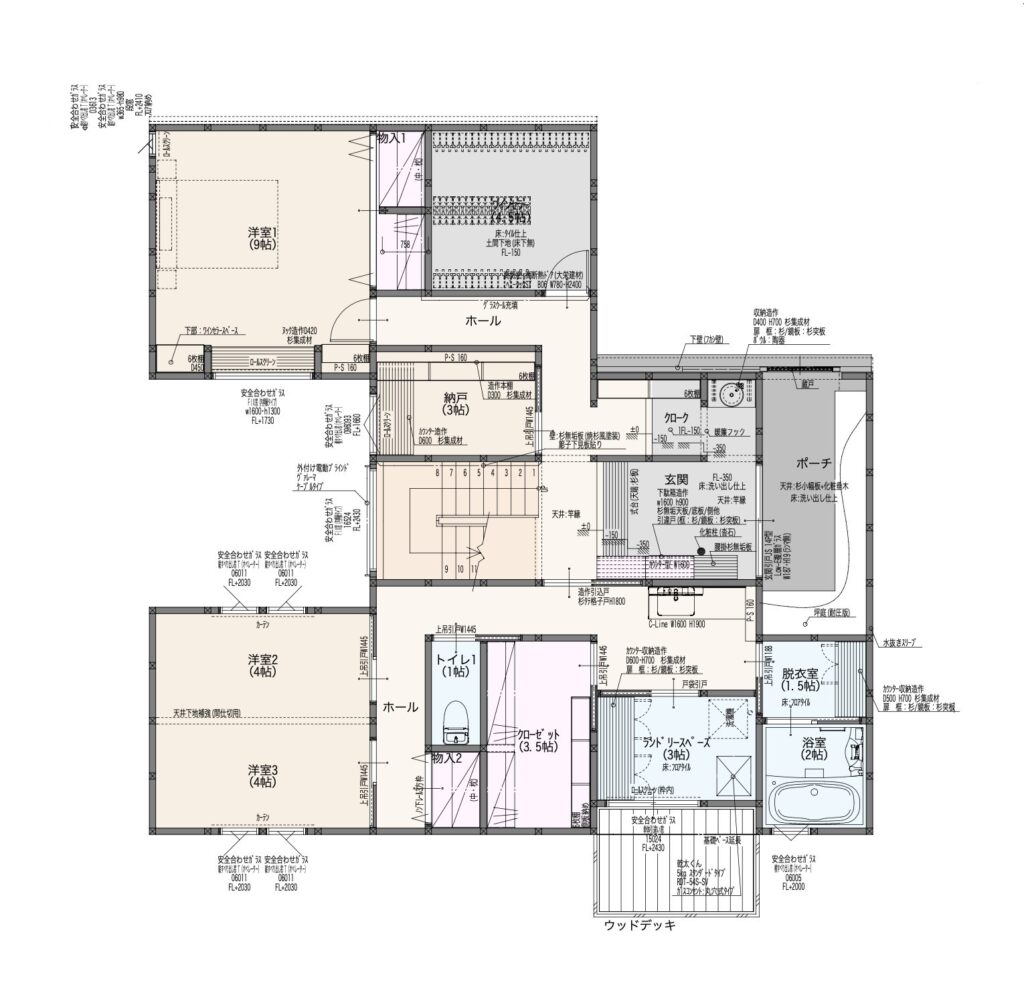

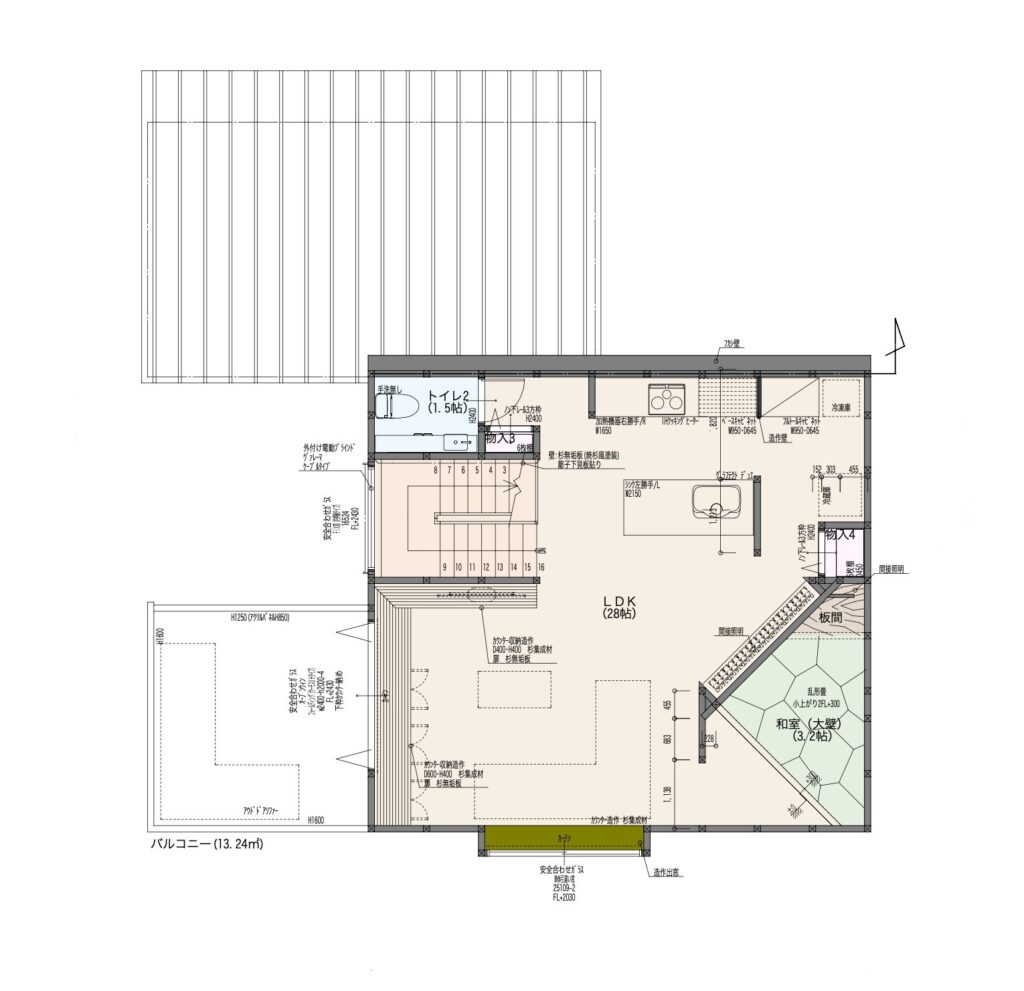

注文住宅の間取り実例

こちらは、注文住宅ならではの「理想を自在に組み込める自由度」が光る実例です。

1階に個室や収納、2階にリビングを設けた間取りを採用しています。

建売住宅の外観・内装実例

こちらは、落ち着いた和の趣を漂わせる、ノーブルホーム粋(SUI)の建売住宅の実例です。

外観は黒と土色のコントラストに木格子を合わせ、先人たちの美意識を感じさせるたたずまいです。

内装には木格子や障子風の建具、縁側風の空間をしつらえ、随所に和の意匠を散りばめました。

利便性を損なわず、「和の伝統美」を堪能できる住まいです。

〈関連ページ〉和の家

モデルルームの詳細は、こちらのページをご確認ください。

〈関連ページ〉水戸市笠原町のモデルルームを見る

ノーブルホーム粋(SUI)には、今回紹介しきれなかった実例がまだたくさんあります。ぜひごらんください。

「注文住宅と建売のどっちがいいのか」ご相談はノーブルホーム粋(SUI)へ

結論として、理想の自由設計やこだわりを重視するなら注文住宅、予算の明確さやスピード入居を求めるなら建売住宅が適している傾向にあります。

ただし「どちらが良いか」は一概に決められず、立地・性能・資産価値を総合的に判断することが欠かせません。

茨城県で理想の暮らしと現実的な予算のバランスを見極めたい方は、ノーブルホーム粋(SUI)の相談会がおすすめです。

モデルハウス見学に加え、家づくり相談会やオンライン相談も随時開催しており、土地探しから資金計画のシミュレーションも可能です。

まずはお気軽にご相談いただき、最適な住まいのかたちを一緒に見つけましょう。

まとめ

今回は、「注文住宅と建売住宅のどちらが適しているか」と迷っている方に向けて、価格差や性能、メリット・デメリット、向いている人の特徴や後悔しない選び方を解説しました。

それぞれに強みと注意点があり、立地や資産価値も含めて総合的に判断することが大切です。

本記事が、理想の住まいを選び、ご家族にとって最適な暮らしを実現するためのきっかけとなれば幸いです。