日本の伝統的な住まいの特徴|日本各地の工夫と現代への活かし方を解説

※本コラムは、広く一般的な情報提供を目的としており、弊社のサービスに限らず、多くの方にとって役立つ内容を意識して執筆しています。

詳細なご相談や専門的なアドバイスが必要な場合は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

日本の伝統的な住まいに憧れを持つ方の中には、「歴史や特徴を詳しく知りたい」「現代の住宅にどう活かせるか知りたい」と思う方も多いのではないでしょうか。

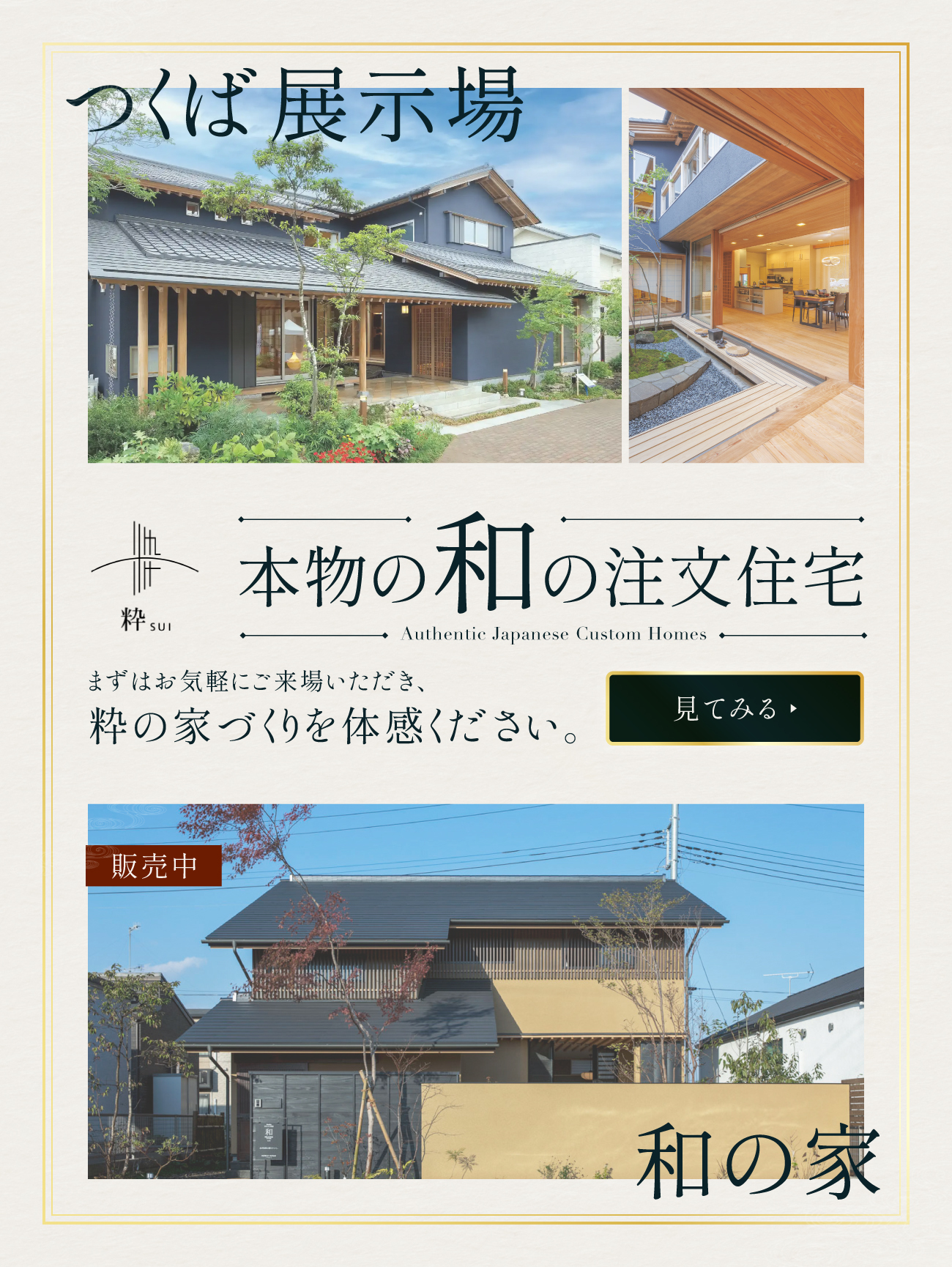

そこで今回は、茨城県で和の建築に強みを持つ『ノーブルホーム粋(SUI)』が、日本の伝統的な住まいの特徴から地域ごとの工夫、現代の暮らしに活かせるアイデアまで、実例を交えて紹介します。

「伝統的な美しさ」と「現代の暮らしやすさ」を両立できる理想の住まいづくりのために、ぜひ最後までごらんください。

目次

日本の伝統的な住まいとは|名称や文化的背景

日本の伝統的な住まいは、自然と寄り添いながら暮らしを支えてきました。

名称や様式には地域や時代ごとの違いがあり、それぞれの文化や価値観を映し出しています。

ここからは、その名称や背景を整理して見ていきましょう。

日本の伝統的な住まいの名称

まずは、日本の伝統的な住まいの名称についてです。

代表する名称としては、日本家屋・古民家・町家などが挙げられ、それぞれに異なる特徴があります。

日本家屋

〈関連ページ〉数寄屋門のある平屋

日本家屋とは、畳や障子、縁側を備えた、木造建築を主とする住宅の総称です。

この大きな分類には、武家屋敷や数寄屋造り、書院造りといった特定の様式が含まれます。

古民家

古民家とは、築50年以上経過した木造住宅で、茅葺き屋根や土壁を用いた伝統的な建築工法によって建てられた民家を指します。

建築様式には、それぞれの地域の気候や文化が色濃く表れています。

町家

商工業を営む人々が住んでいた、間口が狭く奥行きが長い都市部の伝統的な住居です。

京都や金沢、倉敷といった歴史的な都市に現在も多く残されています。

これらの名称は、単なる言葉の違いにとどまらず、その時代の暮らし方や地域文化を反映しています。

日本の伝統的な住居文化

日本の住居文化は、四季や気候に調和する工夫にあふれています。

障子やふすまといった建具を用いて光や風を巧みに取り入れ、自然と共生しながら、住み心地を調整する知恵が育まれてきました。

畳もまた、高温多湿の夏や寒い冬を快適に過ごすための工夫です。

これらの文化は、現代の住まいにも活かせるヒントとして受け継がれているのです。

世界の伝統的な住まいとの比較

世界の伝統的な住まいと比べると、日本の住まいは独自性が際立っています。

ヨーロッパや中国と並べてみると、その特徴はより明確に見えてきます。

| 地域 | 主な使用素材 | 構造と主な機能 | 気候風土への適応 |

|---|---|---|---|

| ヨーロッパ | 石・レンガ | 堅牢な壁構造で、寒さや外敵から身を守る。 | 厚い壁と少ない開口部で、高い断熱性を確保。 |

| 中国 | 土・木・レンガ | 家族の共同生活を重視した中庭型住宅(四合院など)。 | 中庭や土壁の厚さで、通気性や断熱性を調整。 |

| 日本 | 木・紙・土 | 木造軸組工法による柔軟な構造で、地震の揺れを受け流す。 | 障子や縁側で光と風を巧みに取り込み、高温多湿の夏に対応。 |

このように、日本の住まいは木材の柔軟な特性を活かしながら、自然との調和を重視してきたことがわかります。

日本の伝統的な住まいの特徴|建築・素材・間取り

日本の伝統的な住まいは、暮らしの快適さを追求する中で独自の工夫を発展させてきました。

建築様式や使う素材、間取りの設計には、日常生活を支える知恵が反映されています。

建築と構造の特徴|木造軸組工法

日本の伝統的な住まいは、柱と梁で骨組みを組み上げる木造軸組工法が基本です。

地震の多い国土に合わせ、揺れを硬さで受け止めるのではなく、しなやかにいなして衝撃を分散する構造が大きな特徴です。

柱や梁で建物を支えるため弾力性に優れ、壁で固定するつくりに比べて地震の被害を抑えやすい点が強みといえます。

さらに、この骨組みは室内レイアウトの自由度を高めます。

ふすまや障子を使って部屋を仕切ったり広げたりと、暮らしに合わせた柔軟に使うことが可能です。

素材の特徴|木材・漆喰・瓦など

日本の住まいに使われる素材にはそれぞれ役割があり、暮らしに欠かせない働きを担ってきました。

- 木材:湿度を調整し、年を重ねるごとに味わい深い風合いへ変化する

- 畳:ほどよい弾力があり、座る・寝る・くつろぐなど多様な場面で活躍する

- 障子:光をやわらかく拡散させ、室内を明るく保ちながら風を通す

- 漆喰の壁:優れた調湿性と防火性があり、カビの発生を抑える効果も期待できる

- 瓦屋根:耐久性が高く、メンテナンスの手間が少ない

このように自然の力を活かしながら、住みやすさと美しさを両立してきた点が、日本の伝統的な住まいの大きな魅力です。

間取り・内装の特徴|和室・床の間・縁側

日本の伝統的な間取りには、暮らしを豊かにする工夫が随所に見られます。

- 和室:

畳・障子・ふすまで部屋の広さを自在に調整可能。普段は小部屋、行事の際はふすまを外して大広間にできる - 床の間:

掛け軸や花を飾り、客人を迎えるための特別な空間。暮らしに美意識を添える役割を果たす - 縁側:

屋内と屋外をつなぐ場で、四季の光や風を感じながらくつろげる

これらの工夫によって、季節ごとの変化を楽しみながら、居心地のよい空間を実現してきました。

縁側の種類などの詳細は、こちらの記事をご確認ください。

〈関連ページ〉縁側の室内(くれ縁など)・屋外(濡縁など)の種類|廊下との違い、メリット・デメリット、おしゃれな事例

日本の伝統的な住まいの知恵は、現代のライフスタイルにも柔軟に取り入れることが可能です。

茨城県で思い描く「和の住まい」をかたちにしたい方は、ノーブルホーム粋(SUI)にご相談ください。

伝統の趣を取り入れつつ、ご家族が心地よく暮らせる住まいを一緒に実現いたします。

日本各地で異なる日本の伝統的な住まい|気候風土に合わせた工夫

日本の伝統的な住まいは、その地域ならではの気候や風土にもしっかり適応してきました。

ここからは、北海道から沖縄まで、日本各地の住まいの特徴を見ていきましょう。

寒冷地の住まい(北海道・東北地方)

地域別に見ると、北海道や東北は「断熱重視」の住まいが際立ちます。

以下のような、厳しい冬の寒さや冷たい風に耐えるための工夫が凝らされてきました。

- 屋根:積雪を落としやすいよう、急な勾配をつける

- 壁や窓:分厚い土壁や二重窓で冷気の侵入を防ぐ

- 間取り:家族が暖を取りやすいよう居間を中心に配置する

温暖地域の住まい(関西・中国地方)

関西や中国地方の温暖地域では、夏の暑さや湿気に対応するため、風を通しながらほどよく光を取り込むことが重視されました。

- 京町家:細長い敷地に通り土間や坪庭を設け、風や光を家の奥まで届ける

- 建具:障子やふすまを開閉して、通風や採光を自在に調整できる

- 庇(ひさし)や屋根:深い庇を設け、直射日光を避けて涼しい影をつくる

亜熱帯の住まい(九州・沖縄地方)

九州や沖縄の住まいは、台風や強い日差しに備えた災害対策と暑さ対策が特徴です。

- 赤瓦の屋根:重みがあり、強風にも飛ばされにくい

- 石垣やヒンプン(※):風をやわらげると同時に、外からの視線も遮る

- 高床や開放的な間取り:湿気を逃がし、風を取り込みやすい

※家の正面に設置する目隠しの塀

このように自然と向き合い、快適に暮らせる住環境が受け継がれてきました。

実例で見る日本の伝統的な住まい|伝統美の現代への活かし方

日本の伝統的な住まいの魅力を理解したうえで、「実際にどのように取り入れられるのか」を知りたい方も多いはずです。

ここからは、和の趣や工法を取り入れた実例を紹介します。

伝統の意匠を大切にしながら、現代の暮らしにフィットした住まいをごらんください。

坪庭を眺める和モダンのダイニング

こちらは、伝統のある格子天井や床の間を思わせる壁面と、枯山水を表現した坪庭が調和するダイニングの実例です。

無垢材の質感にモダンな家具を組み合わせることで、落ち着きのある伝統美に、スタイリッシュな雰囲気を添えています。

〈関連ページ〉和の家

坪庭の実例や作り方の詳細は、こちらの記事をご確認ください。

〈関連ページ〉「モダンな住宅×枯山水の坪庭」のおしゃれな事例|枯山水のつくり方、坪庭のメリット・デメリットなど解説

重厚な存在感を放つ数寄屋風の住まい

こちらは、伝統的な意匠を巧みに取り入れた数寄屋風住宅の実例です。

外観は深い軒と切妻屋根、格子の玄関引き戸を組み合わせ、堂々とした雰囲気を演出しています。

玄関ホールにも格子をあしらいながら、照明や空間の広がりを工夫することで、明るく現代的な住み心地を実現しています。

〈関連ページ〉銅板屋根が美しい和の邸宅

数寄屋造り住宅の詳細は、こちらの記事をご確認ください。

〈関連ページ〉モダンな数寄屋造りの家は豪邸じゃなくても叶う|特徴や間取り、外観実例、代表建築を紹介

伝統を受け継ぎながら進化する和モダン住宅

こちらは、伝統的な日本家屋の意匠を随所に取り入れた実例です。

深い軒や格子の玄関、畳敷きの和室や床の間など、和の美しさを丁寧に継承しています。

動線や採光の工夫を加え、現代のライフスタイルに合った快適さも兼ね備えています。

〈関連ページ〉粋-suiつくば展示場

和風屋敷の間取り・内装の詳細は、こちらの記事をご確認ください。

〈関連ページ〉和風屋敷の間取り・内装事例|武家屋敷や公家屋敷の造りを現代の住宅に取り入れる&快適性を高める方法

日本の伝統的な住まいのデメリット

日本の伝統的な住まいには多くの魅力がある一方で、現代の暮らしにそのまま取り入れるには課題もあります。

代表的な課題は、主に以下のとおりです。

- 断熱性能の不足:夏は暑く、冬は寒さを感じやすい

- 耐震性の限界:木造軸組は地震にしなやかに対応できる反面、現行の建築基準法を満たすには補強が必要な場合がある

- メンテナンスの負担:木材や土壁は湿気や経年劣化の影響を受けやすく、定期的な手入れが欠かせない

このように、伝統的な工法や素材をそのまま使うだけでは、快適性や安心面で課題が残ります。

しかし、現代の住宅設計では最新の断熱材や耐震技術を組み合わせることで、伝統美を守りながら高い性能を実現できます。

例えば、高断熱の窓や構造補強を取り入れれば、四季を快適に過ごせるだけでなく、安心して長く暮らせる住まいづくりが可能です。

つまり、日本の伝統を未来へと受け継ぐためには、「伝統の魅力」と「現代の性能」を両立させることが不可欠なのです。

ノーブルホーム粋(SUI)で叶える、現代的な日本の伝統的な住まい

日本の伝統的な住まいは、美しい意匠を持つ一方で、断熱性やメンテナンスに課題が残っていました。

しかし、和の住宅を多数手がけるノーブルホーム粋(SUI)なら、最新の設計力によって快適性や耐震性を高めながら、和の美しさをしっかりと継承できます。

まずは実例の見学や、具体的なご相談を通してイメージを膨らませてみませんか。

茨城県で思い描く「和の住まい」をかたちにしたい方は、ぜひノーブルホーム粋(SUI)にご相談ください。

伝統的な魅力を大切にしながらも、ご家族が安心して長く暮らせる理想の住まいづくりをサポートいたします。

まとめ

マイホームに「日本の伝統的な住まい」を取り入れたいとお考えの方に向けて、その特徴や地域ごとの工夫、そして現代の暮らしに活かすためのアイデアを実例とともに紹介しました。

伝統の美しさを残しながら、快適で暮らしやすい住まいを実現することは可能です。

本記事の内容が、理想の住まいづくりのヒントになれば幸いです。